・稟議申請に対する差し戻しなどが多く、間接業務負担が増加していた

・既存システムでは、稟議申請間のつながりが見えづらい点があった

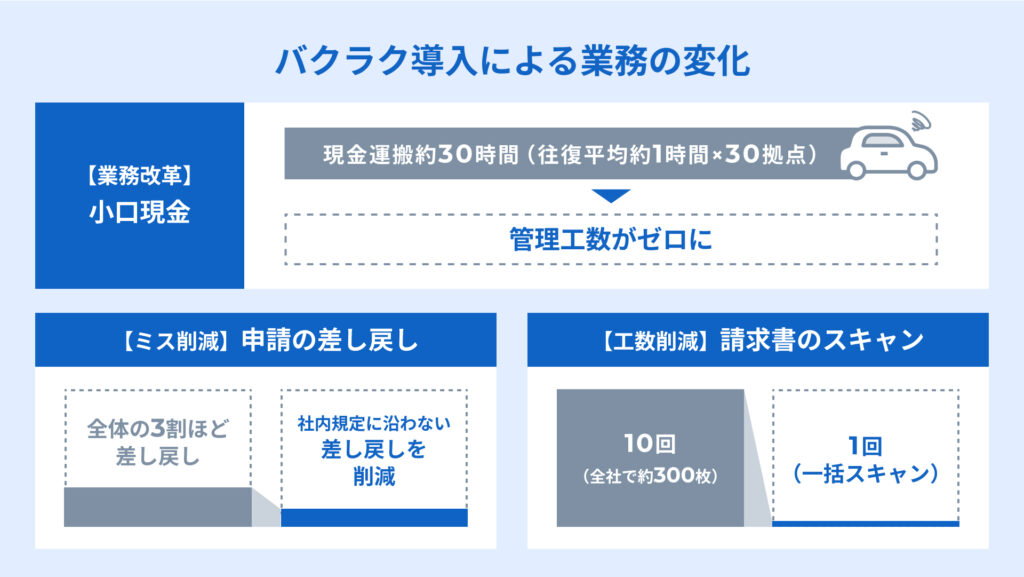

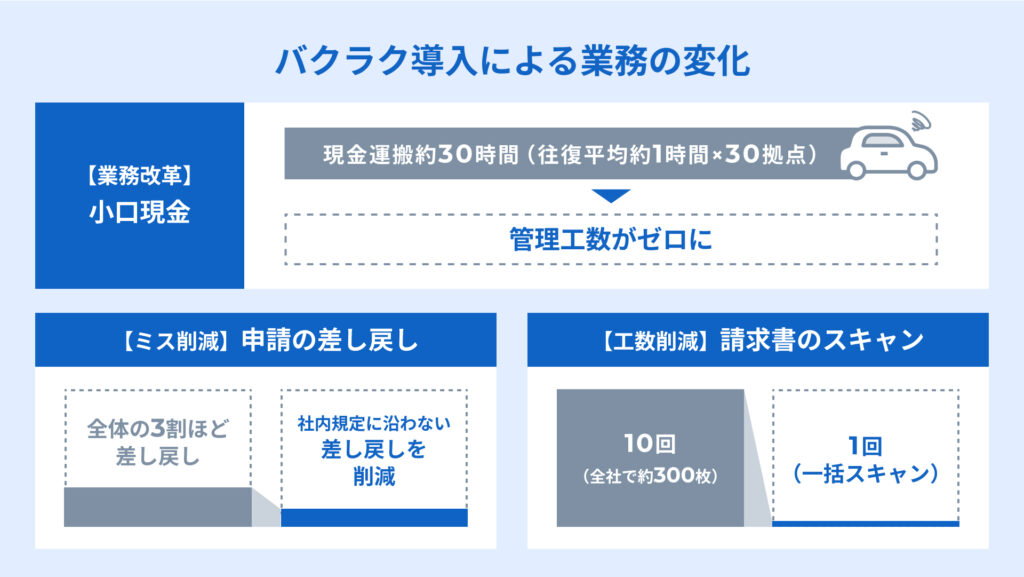

・小口現金の現金運搬や、管理工数に負担がかかっていた

・普段パソコンを頻繁に使わないスタッフにとっても利用しやすいスマホアプリがある

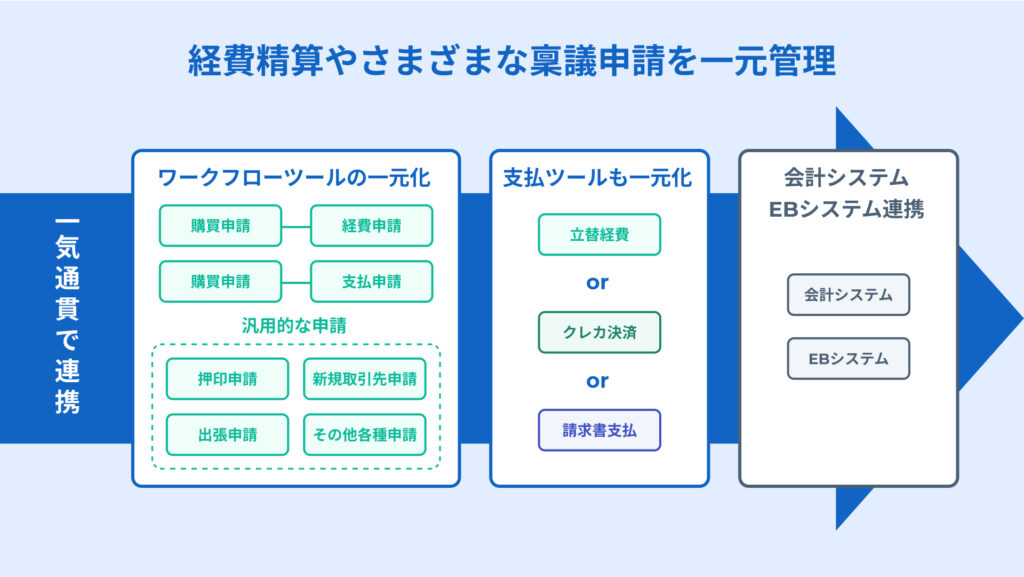

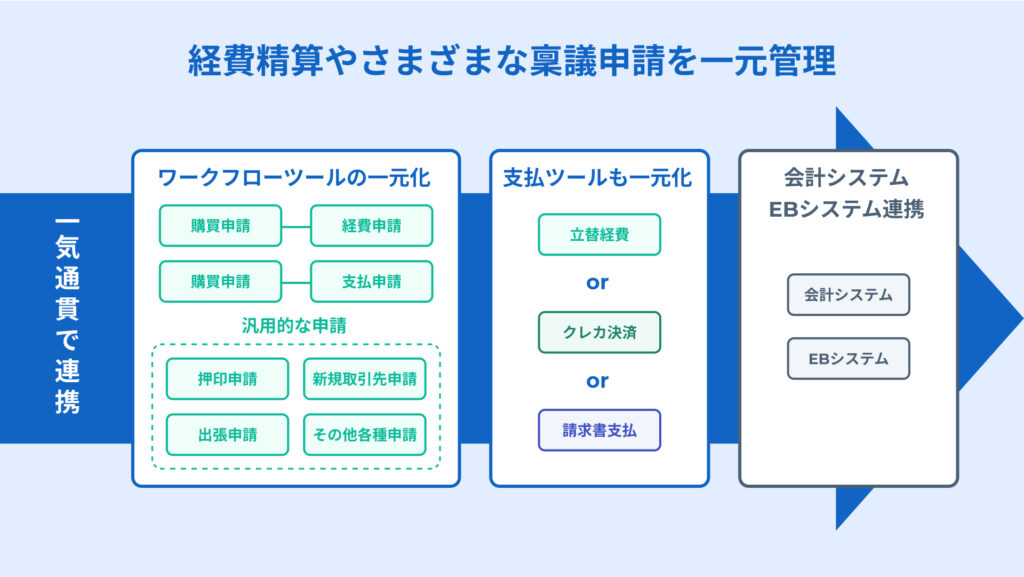

・経費精算と稟議申請を一本化し、業務フローをシンプルにできる

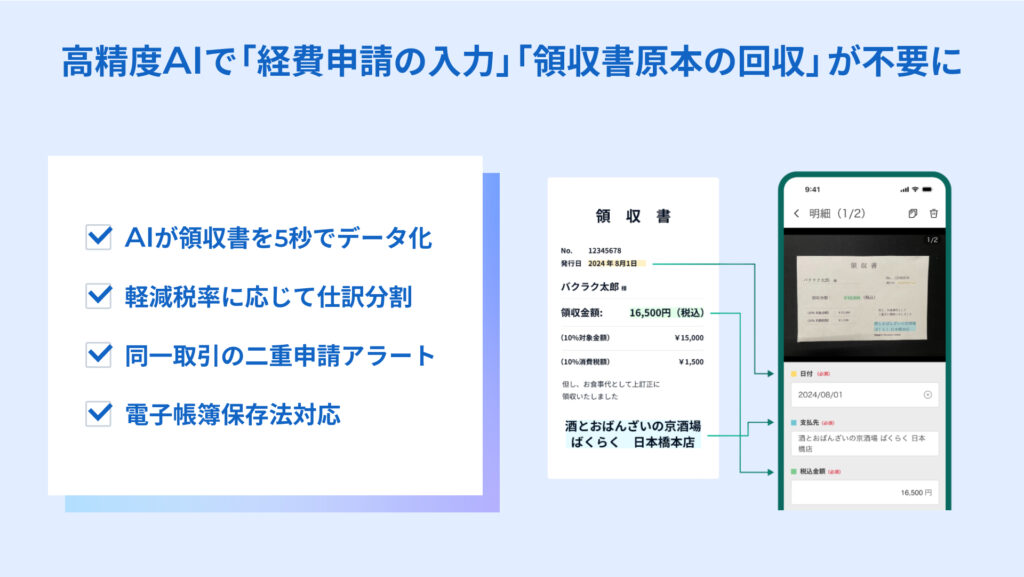

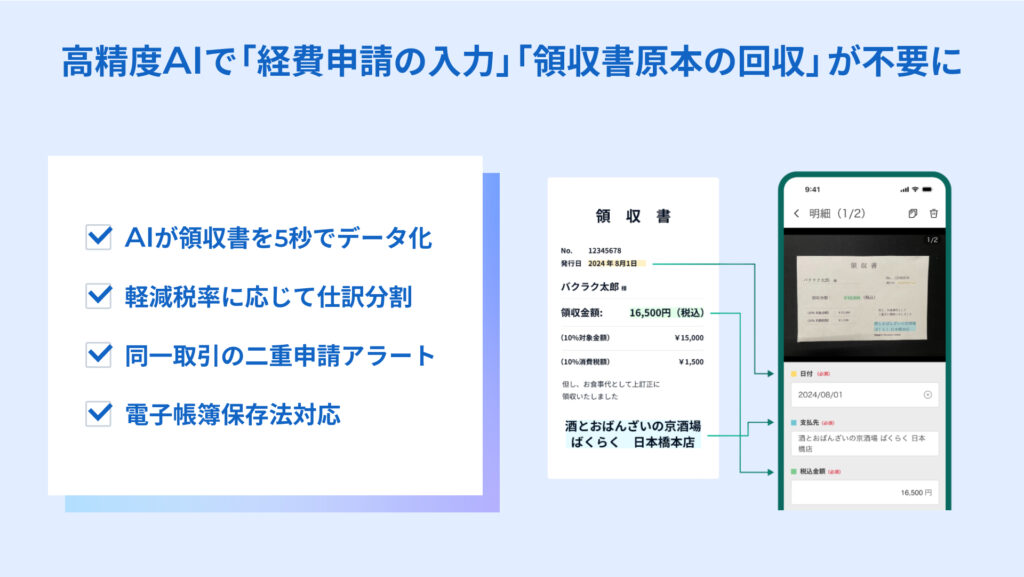

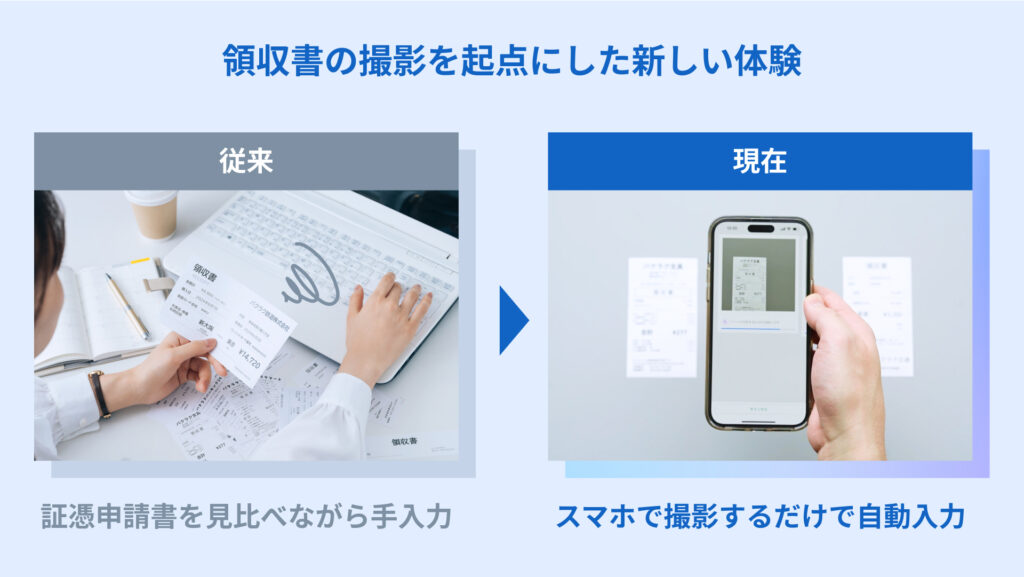

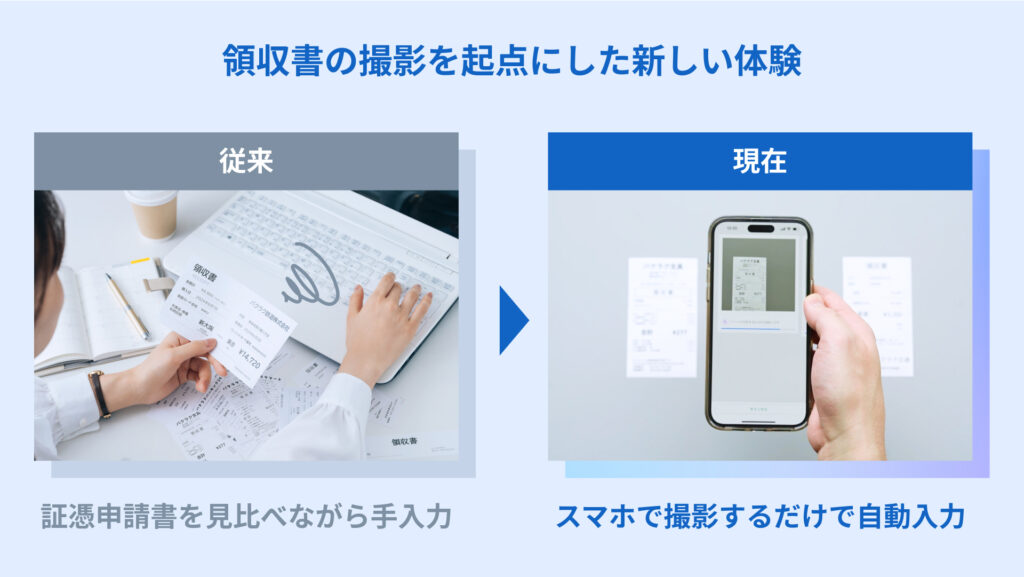

・AIによる自動読み取り機能などで業務負荷を減らせる

・スタッフの間接業務の負担が軽減し、本来の業務に向き合う時間が増えた

・3割ほどあった社内規程に沿わない申請の差し戻し件数を削減できた

・各施設で管理していた小口現金がゼロに。盗難リスクや管理が不要になった

「想いをカタチに」という経営理念のもと、愛知県で介護福祉施設を運営する株式会社寿々。

同社では、スタッフが利用者様に向き合う時間を最大化するため、間接業務の負担軽減とコンプライアンス強化の両立に取り組んできました。特に社内規程の遵守と、小口現金のリスク・管理の手間解消を目指し、ワークフローと経費精算を一本化できるバクラクを導入。

スマホアプリの直感的操作性やAIによる自動化により、スタッフの負担が軽減され、申請のルールも自然と定着しています。

今回はバクラク導入の背景や成功のポイントを、取締役 後藤悠介さん、情報システム部 部長 三浦和法さん、課長の坂口貴哉さんに伺いました。

ーー様々な経営課題がある中で、今回、ワークフローシステムと経費精算システムの導入を検討された背景を教えてください。

後藤さん:会社の急速な成長に伴って、間接業務の負荷が全社的に増えていたこと、またコンプライアンス遵守が求められていたことが喫緊の課題でした。

まず、私たちが一番大切にしなければならないのは、利用者様のことです。利用者様に安心できるサービスをどのように提供するかを考えたときに、間接業務の細々したことに費やす時間は減らしたい。

そのためにバックオフィスは、現場の最前線で活躍する仲間たちが最高のサービスを提供できるように支援することが求められます。

コンプライアンスについては、特に全スタッフ数が約900名へと急拡大したことで、人で対応することの限界に直面していました。属人的な対応からコンプライアンス対応の仕組みをシステム化し、ITに詳しくない人でも安心してコンプライアンスを遵守できるようにすることが求められていました。

私たちはノンデスクワーカーといわれる職種で、アナログな業務もまだまだ多い。紙に手書きすることも当たり前です。

そうした中で、「申請者が細かいルールを意識しなくても正しく業務が行える」「その先に利用者様の笑顔が増える」という状態を実現するために、ワークフローシステムの改善が重要だと考えていました。

ーー各種の稟議申請を行う上で、どのような課題がありましたか。

三浦さん:購入稟議が承認されていないにもかかわらず、支払稟議が承認されるといったように、コンプライアンス上必要な業務フローが申請者依存になっていたことが大きな課題でした。

弊社では物品等を購入する際は、「反社チェック→取引先申請→購入稟議→支払稟議」という順序で申請が必要です。ですが、従来のシステムではこれらの申請が独立しており、相互の関連性を持たせることができませんでした。

申請者も、管理者も、購入稟議を探すことに時間がかかっていましたし、本来入力すべき項目が入力されずに、差し戻しも頻発していました。

また弊社では小口現金を各施設で管理しており、盗難のリスクや毎月の実査などが大きな負担になっていました。小口現金をなくすことで、そうした負担軽減を目指していくと同時に、代替案として効率的に経費精算ができるシステムがあると望ましいと考えていました。

ーー新たなシステムの比較検討はどのように進めていかれましたか。

坂口さん:「スタッフが使いやすいスマホアプリ対応」と「稟議間の流れがわかる仕組みが構築できる」の2つの観点は、特にこだわってサービス選定をしました。

パソコンを日常的に利用しているスタッフばかりではないため、スマホアプリにおいても、申請者や承認者の使いやすさを重要視しました。

後者については、当初の課題であった「購入稟議が照合しやすいか」、「申請者が社内規程を覚えていなくても規程に沿って申請できる仕組みが構築できるか」といった点を見ていました。

ーーシステムを導入する目的が明確だったからこそ、選定軸も明確ですね。5社のサービスをお試し利用後に、バクラクをお選びいただいた決め手は何でしたか。

坂口さん:弊社では、「汎用ワークフロー」と「経費精算」という大きく2つの要素でシステムを探していました。当初はそれぞれに特化した製品を別々に選定することも検討しましたが、スタッフの混乱を最小限にするために、可能な限りワンパッケージで実現したい意向がありました。

ただ、実際に触ってみると、経費精算を得意とするシステムでは、汎用申請ができると記載されていても、入力項目のカスタマイズができなかったり、承認経路の柔軟性が低かったり……弊社の要望にぴったりのものはなかなかありませんでした。その中で、まさに弊社が求めていた機能をワンパッケージで実現していたのがバクラクだったんです。

正直なところ、当初はバクラクを他製品の比較対象と考えていたのですが、実際に試してみて最も使いやすいと感じたのもバクラクでした。

ーー新しいシステムを導入することに対する現場からのご意見はありましたか。

後藤さん:システム導入に限らずそうですが、人間は変化を嫌います。ただ、変化しなければ困るのは自分たちです。これまでも変化に対して反発を受けることはありましたが、その都度、経営理念やメッセージを伝えることで、新しいことに取り組む基盤を作ってきたことは私たちの強みと考えています。

今回のプロジェクトでは、行動規範の一つ、「私たちは、常に利用者様を軸に考え、行動します。」の観点から、プロジェクトの意義を考えてきました。

また、「私たちは、できない理由ではなく、できることを考えます。」「私たちは、あきらめず前進し、成長し続けます。」の観点からも、なぜ必要なのか、どうしてやらなければならないか、メッセージとして発信してきました。

加えて、事前にシステムを利用するスタッフにヒアリングを重ねたうえで、変わることや、影響を受けることを把握してきたこともあり、多くのスタッフが前向きに受け入れてくれました。

三浦さん:バクラク導入と並行して、できる限りスタッフによる立替精算が発生しないような仕組みづくりも進めてきました。具体的には、法人ECサイトによる集中購買や後納郵便の仕組みの導入、現状は一部の部署のみですがバクラクビジネスカードの運用などです。

もちろんバクラク導入に対しても、はじめは「どのように使うのか?」といった問い合わせもありましたが、問い合わせの数は想定の半分以下でした。

ーー実際にバクラクの経費精算や稟議申請をご利用いただき、以前のシステム運用時と比較して、どのような変化がありましたか。

後藤さん:まず、スタッフが本来の業務に集中できるようになりました。

愛知県内に約30拠点あるのですが、現金運搬や、領収書のやり取りのための移動に片道1時間半かかっていることもあったんです。そうした管理のための管理業務もゼロにすることができました。

スタッフからは、小口現金の残高確認や、現金やり取りの心理的ストレスを解消できたという声ももらっています。

坂口さん:社内規程に沿わない稟議の差し戻しも少なくなっています。システム側でルールを設定し、誰が申請しても社内規程に沿った申請ができる仕組みを構築できたためです。具体的には、申請金額に応じて自動で承認経路を変更したり、事前に必要な稟議申請があがっていないと申請できないようにしています。チェックのための無駄な工数や意図しない規程違反が削減されました。

ーー汎用ワークフローと経費精算をワンパッケージで一本化したことのメリットを感じることはありますか。

三浦さん:情報システム部としては、ユーザアカウントの管理が一つのシステムですべて完結する点は嬉しいです。

現状は一部署のみの活用ですが、バクラク請求書発行やバクラクビジネスカードについても、稟議と紐づけられるという観点でメリットを感じています。

請求書発行システムでは、承認者が内容を確認してはじめて請求書を発行できます。ビジネスカードについては、カード明細と証憑の紐づけがかなり煩雑でしたが、領収書をスマホで読み取ればAIがほぼやってくれるようになりました。

ーー実際に使ってみてわかった便利な機能などはありますか。

三浦さん:検討段階では特に優先度が高い機能要件とはしていませんでしたが、AI-OCRによる自動入力は非常に便利だと感じています。

最初は半信半疑だったのですが、ほぼ正確な読み取りがされ、職員による手動入力の手間はほぼありません。

坂口さん:従来のフローは「領収書と見比べながら手動入力→最後にファイル添付」でしたが、現在は「証憑をアップロード→確認」という流れに変わりました。画面を行き来することなく、申請間違いや金額の入力間違いによる差し戻しもかなり減らすことができています。

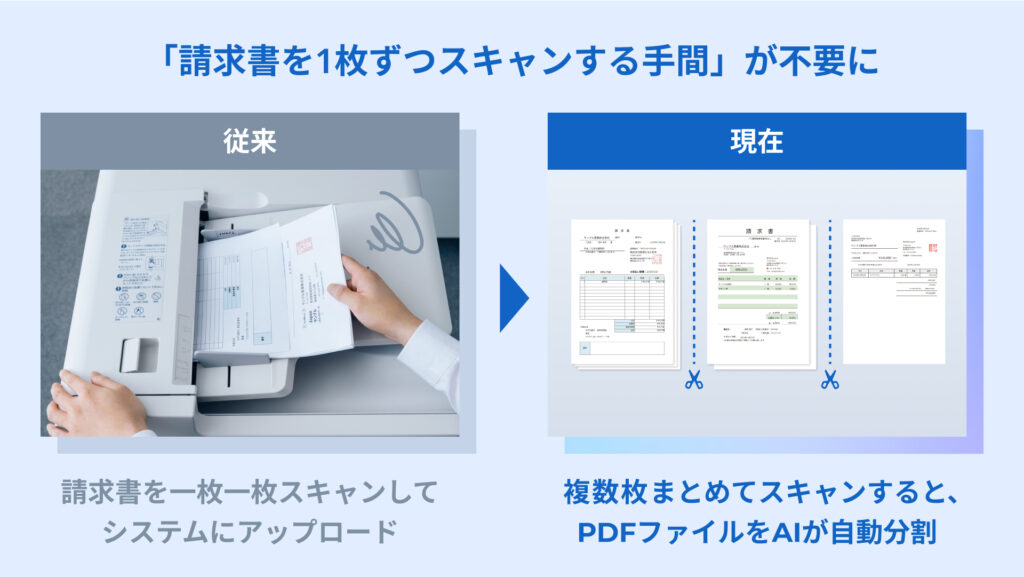

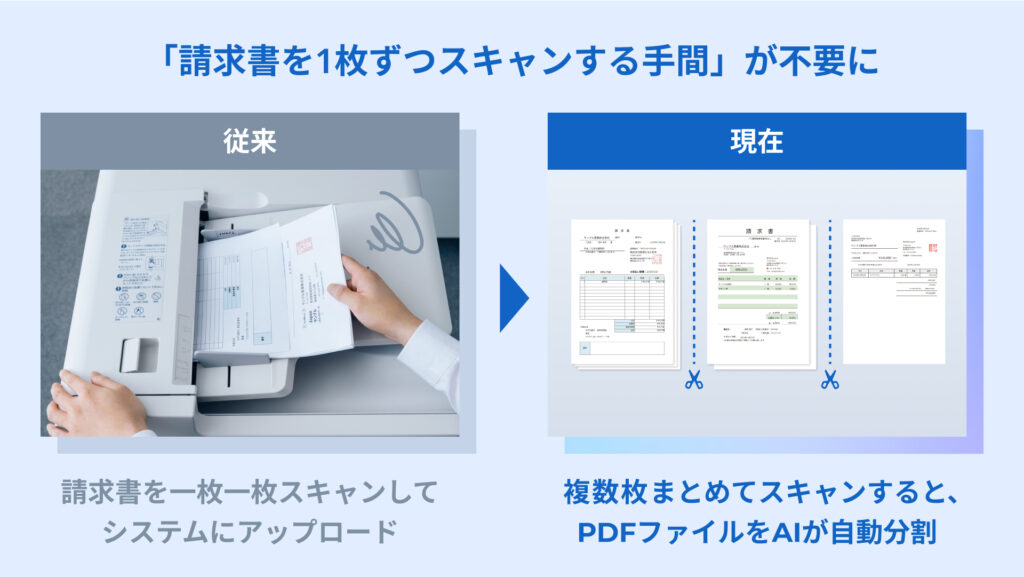

AIによる書類ファイルの分割機能についても、各施設における月次の支払処理時に活用しています。今までは1枚1枚請求書をスキャンして電子化したり、PDF分割ソフトを使って分割処理をしていましたが、それらが不要になりました。

ーーワークフローシステムの移行や各拠点への展開にあたって工夫されたことや、お役に立てたことはありますか。

坂口さん:経理で5社のサービスを実際にお試しで利用し、比較検討したあとに、各エリアから施設・事業所をピックアップしてバクラクのトライアルを実施しています。設定時にも、できる限りマニュアルを見ずとも、バクラクの申請画面内にて何をすべきかわかるように工夫をしました。

オンボーディングについての知見やマニュアルが非常に豊富だったため、さほど困らずに初期設定もできました。サポート担当の方が、技術面と経理業務の両方の観点から、各部署向けに最適な説明をしてくれたことも助かりました。

ーー現在、貴社と同様に間接業務の負担を減らしたいと考えている企業様へのメッセージをお願いします。

後藤さん:弊社ではバクラクを選んで本当によかったと思っています。システムを導入したり変えたりすることに抵抗を感じる企業も多いと思いますが、バクラクは「申請者が細かいルールを意識しなくても正しく業務が行える」システムです。これまでお話してきた通り、無理のないかたちで小口現金の管理や、紙ベースの業務を脱し、行動の変化を促すことができます。

ーー最後に、全社でのさらなるデジタル化、あるいは経理における今後のお取り組みや展望を教えてください。

三浦さん:全社としては、バクラク申請を起点として人事システム等への連携を強化していきたいと考えております。経理においては、経営成績や財政状態を正しく把握し、決算早期化、業務全体の効率化を目指していきます。

いずれにせよ、バックオフィスの負荷軽減とコア業務への注力、より現場で働くスタッフの皆がいきいきと働きやすい環境づくりをこれからも継続していきたいです。

多くの企業が“高精度”を謳う中、バクラクはAI-OCRの精度をはじめとするAI活用機能に強みを持っています。では、どのようにしてその強みを実現しているのか、他社サービスと比較してどのような違いがあるのか、解説します。

本資料はバクラクを活用した経理業務の改善事例集です。請求書の発行や支払処理、経費精算、法人カードの処理、また法令対応の負担軽減をどのように実現したのかお客様にインタビューした事例を5社分掲載しています。