注文請書とは?必要性や注文書との違い、書き方を解説

- 記事公開日:

- 最終更新日:2025-10-24

- この記事の3つのポイント

- 注文請書とは、受注側が発注側に対し、仕事や注文を引き受ける意思を示す書類

- 注文請書には、発行日や受注側・発注側双方の情報、注文内容、支払条件などを詳細に記載する

- 契約金額が1万円以上の場合には、収入印紙の貼付が必要

取引に必要な書類の一つに、注文請書や請書と呼ばれる書類があります。注文請書は、受注側が受注した旨を相手方に示すための契約書類です。

本記事では、注文請書の概要や記載事項、収入印紙の有無について解説します。注文請書発行時の注意点にも触れていますので、注文請書の発行を依頼された事業者だけでなく、受け取り後の対応に不安がある発注者の方もぜひご活用ください。

経理の1日が変わる! AI活用でなくせる経理業務5選

本資料では、経理現場で実際に起きている変化を、リアルな業務シーンとともにご紹介。請求書処理から書類保管まで、すでに多くの企業で成果を上げている”なくせる業務”を実例とともに解説します。

注文請書とは?必要性や注文書との違い、書き方を解説

注文請書とは?

注文請書(ちゅうもんうけしょ)は、受注側が発注側に対して、注文内容を確認・承認するために発行する書類です。単に「請書」と呼ばれることもあります。

この書類には、注文内容、数量、金額、納期などの詳細が記載されており、口頭やメールでの注文における誤解やトラブルを防ぐために活用されています。

注文請書は発行義務がなく、書類そのものに法的拘束力もほぼありませんが、万が一のトラブル時には、記載された内容に基づいて対応を求めることが可能です。たとえば、納期に商品が届かない、提供されたサービス内容が異なる場合などが挙げられます。

発行しないと、注文内容についての証拠がなく、双方でトラブルに発展するリスクが高くなります。

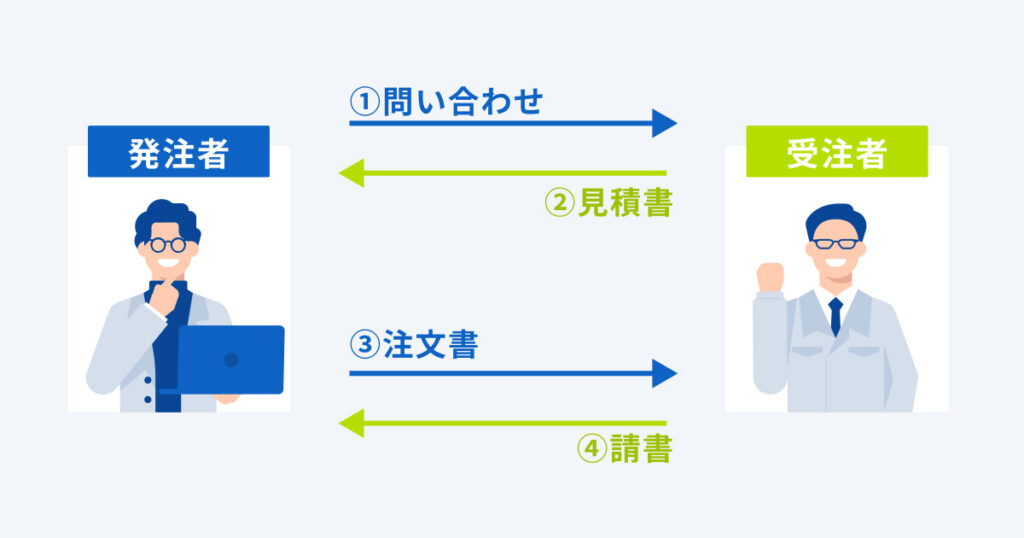

契約のプロセスと注文書との違い

仕事の発注側と受注側の間で交わされる契約のプロセスは、以下のとおりです。

- 発注側が受注側に問い合わせる

- 受注側が発注側に見積書を送る

- 発注側が受注側に注文書を送る

- 受注側が発注側に請書を送る

請書が発注側に提出された段階で、正式な契約が成立します。

また、注文請書によく似ている書類として「注文書」があります。どちらも取引内容を明確にするために使用される書類ですが、その役割には違いがあるため押さえておきましょう。

注文書は発注側が受注側に発注内容を伝える書類で、受注側が承諾する前に発行されます。一方、注文請書は受注側が注文書に基づき内容を確認し、承諾したことを示す書類です。この2つをセットとして「契約書」と見なす場合もあります。

注文請書の記載項目と書き方

注文請書に記載する項目として、よく挙げられるものは以下のとおりです。

|

項目 |

概要 |

|

発行日 |

書類発行日 (注文書の発行日を記載する場合もある) |

|

発注者・受注者情報 |

会社名、住所、担当者名、連絡先など |

|

注文内容 |

品名、数量、単価、金額、納期、納品方法など |

|

支払条件 |

支払期日、支払方法など |

|

発注番号 |

注文請書の管理番号 |

発行日について、取引が同時に行われるのであれば「取引日」でも構いません。また、注文請書には具体的な支払い先は記載せず、請求書に記載します。

なお、注文請書には決まった書式がありません。発注・受注側双方で内容をきちんと確認できるものであれば、記載項目やフォーマットは自由に決めても問題ありません。

注文請書に収入印紙は必要?

収入印紙は、印紙税の対象となる文書に貼り付けることで納税ができる証票で、国が発行しています。印紙税の対象文書としては契約書や領収書などが挙げられ、注文請書も含まれています。

しかし、必ずしも収入印紙を貼る必要はありません。ここでは、注文請書に収入印紙が必要となるケースとならないケースについて解説します。

収入印紙の概要や購入方法については、以下の記事で解説していますので併せてご確認ください。

関連記事:収入印紙とは?必要性や金額、購入方法、貼り方などを徹底解説

契約金額が1万円以上の場合は収入印紙が必要

注文請書には、契約金額が1万円以上の場合、収入印紙を貼付する必要があります。収入印紙が必要となる注文請書の代表例としては、工事請負契約や物品加工注文、広告契約などが挙げられます。

印紙税額は契約金額に応じて異なり、たとえば1万円以上100万円以下の契約には200円、1,000万円以上5,000万円以下の契約には2万円の印紙税が課される決まりです。詳しくは、以下の表をご確認ください。

記載された契約金額 | 収入印紙の金額 |

1万円未満 | 不要(非課税) |

1万円以上100万円以下 | 200円 |

100万円超200万円以下 | 400円 |

200万円超300万円以下 | 1,000円 |

300万円超500万円以下 | 2,000円 |

500万円超1,000万円以下 | 1万円 |

1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |

5,000万円超1億円以下 | 6万円 |

1億円超5億円以下 | 10万円 |

5億円超10億円以下 | 20万円 |

10億円超50億円以下 | 40万円 |

50億円超 | 60万円 |

契約金額の記載のないもの | 200円 |

参考:国税庁「印紙税額」

なお、注文請書に収入印紙を貼る際は、印紙の境目に消印(割印)を押すことが求められます。割印は印紙と書類の境界に来るように意識して押しましょう。

収入印紙の詳しい貼り方については、以下の記事で解説しています。

関連記事:収入印紙の税額一覧と金額の種類|購入方法や貼り方まで解説

収入印紙が不要なケース

収入印紙が不要な注文請書の例には、物品の売買契約(継続的でないもの)、業務完成を目的としない業務契約、契約金額が1万円未満の工事注文請書などがあります。ただし、契約金額が1万円未満であっても、契約金額の記載がない場合は200円の印紙が必要です。

また、注文請書が電子化された場合も、収入印紙はいりません。電子メールで送信した注文請書を現物として交付しないのであれば、印紙税は課税されません。しかし、電子的に送付した請書を、現物として印刷して相手方に交付する場合には収入印紙が必要です。

なお、電子化された注文請書は、電子帳簿保存法に基づき、紙でなく電子データとして保存しなければなりません。

契約書に貼る収入印紙の有無については、以下の記事でご確認ください。

関連記事:契約書に収入印紙は不要?貼られていない場合の有効性や必要なケースなど解説

注文請書を発行する際の注意点

注文請書を発行する際の注意点には、以下があります。

- 必要事項を漏れなく記載する

- 発注側と受注側の両者が内容に合意する

- 口頭での合意ではなく書面で作成し、一定期間保管する

- 受注側の署名と捺印を忘れずに行う

注文請書には、発注側と受注側の情報や契約内容が記載されており、記載漏れや間違いがあるとトラブルの原因となります。そのため、少しでも内容に疑問があれば、発注側に確認し、修正を求めることが重要です。

また後日トラブルが発生した場合に備えて、書面で作成するだけでなく、一定期間(法人なら原則7年)保管するようにしましょう。

印鑑に関しては、注文内容を承諾した証として受注側の署名と捺印が必要です。実印など適切な印鑑を使用し、注文請書は双方で1部ずつ保管してください。

簡単で正確な経費精算を実現する「バクラク経費精算」

注文請書は発注側と受注側の間で契約を交わす際、トラブル防止のために作成します。所定のフォーマットはありませんが、両者にとって必要な情報を過不足なく記載することが求められます。契約金額によっては収入印紙が必要になるため、確認が必要です。

注文請書を電子化した場合には収入印紙は不要ですが、紙で出力せずに電子保存しなくてはなりません。デジタル化を推進するのであれば、適切な方法で電子保存できるよう環境を整えておくと安心です。

バクラク経費精算は、経費精算を効率化できるクラウドベースのシステムです。書類をアップロードするだけで、高精度のAIが情報を読み取り、電子化・電子保存ができます。電子帳簿保存法など最新の法令に対応しているため、別途対応いただく必要もありません。

注文請書をはじめとした各種契約書類の電子保存にお悩みがある方は、ぜひバクラク経費精算の導入をご検討ください。