紙・Excel・現場任せの業務を一つの仕組みに。取引先・拠点ごとに

分散する帳票運用を、作成〜送付〜確認・保管までオンラインで完結

取引先ごとに見積書・注文書・請書のフォーマットや送付方法が異なり、FAX・メール・Excelなど複数の手段が混在。「送付済みか」「最新版か」が分からず、確認や差し戻しに時間を要する上、営業・購買・製造など複数部門が関わる中で承認フローが属人的となり、対応遅れや履歴管理の抜け漏れが発生している。

取引先ごとに異なるフォーマットを統一し、見積書・発注書・受注請書の作成を一元化。Excel転記や印刷・送付の手間を削減し、承認までのスピードを向上。

受領〜作成〜申請〜承認までのステータスを社内でリアルタイム共有。営業・調達・製造など部門を跨いだ確認の漏れを防ぎ、差し戻しの対応工数を削減。

FAX・メール添付中心だった取引先とのやり取りをオンラインに統一。承認履歴や送付記録を自動で残し、ミスや再確認を防止。

見積書だけでは作業範囲や条件を説明しきれず、提案書や契約書など複数資料で補足する運用になりがち。資料が分散することで整合性確認や情報共有に手間がかかり、社内承認や取引先側の稟議が滞りやすい。

案件ごとに説明内容が毎回違う場合でも、必要な情報を見積書内にまとめて記載できるフォーマットが作成可能。情報が点在せず、取引先への説明や認識合わせがスムーズに。

見積書・提案書・契約条件の内容を1つの帳票で統一でき、記載ゆれや抜け漏れを防止。ファイル間の照合作業が減り、担当者の作成負荷を軽減。

取引先での内容確認から承認までの流れをオンラインで取得が可能。合意の記録を帳票単位で保持できるため、メール中心のやり取りで生じていた承認状況の不明瞭さを解消。

作業報告後の検収がメールや口頭連絡に任され、正式な承認記録が残らないケースが多い。作業範囲や仕上がりの認識ズレが起きると差戻しが発生し、検収完了まで時間がかかって請求処理が遅れることがある。

作業報告書送付後、取引先からの検収書返却や追加確認・差し戻しをオンラインで受信。紙書類の管理・報告、メールや電話での個別対応業務を削減。

確認・差し戻しの履歴やコメントが自動で記録され、作業範囲や仕上がりに関する認識ズレの特定がスムーズに。

納品確認が完了すると請求書作成へ自動連携。検収〜請求〜入金までのリードタイムを短縮し、売上計上・債権消込などの処理遅延を防止。

支払通知書をメールや郵送で送付しているものの、外注先が確認したかどうか分からない。現場や経理間でも確認状況を共有できず、支払判断や対応に時間がかかっている。担当者ごとの対応履歴が残らず、属人化や連絡漏れが発生している。

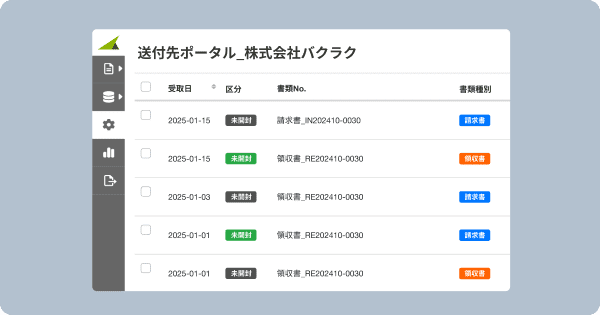

支払通知書を取引先が開封・承認したかをリアルタイムで把握。本社・現場・外注先の間で、確認漏れや伝達ミスを防止し、支払処理までをスピーディに。

誰がいつ確認・対応したかをシステム上に残し、対応の属人化を防ぎつつ、トラブル時の追跡も容易に。

取引先とのコミュニケーションをシステム上に集約し、確認依頼や再送を自動化。

経理・購買部門の現場に対する状況確認の工数を大幅に削減。

請求書は工事現場や案件ごとに作成・送付する運用が一般的で、一社に複数案件があっても個別対応になりがち。Excel台帳で発行状況を都度確認する必要があり、請求漏れや二重発行のリスクが高まるほか、管理方法が担当者ごとに分かれ属人化しやすい。

案件名や現場名単位で発行状況をまとめて確認可能。Excel台帳によるチェック作業が減り、請求漏れ・重複確認の負荷を軽減。

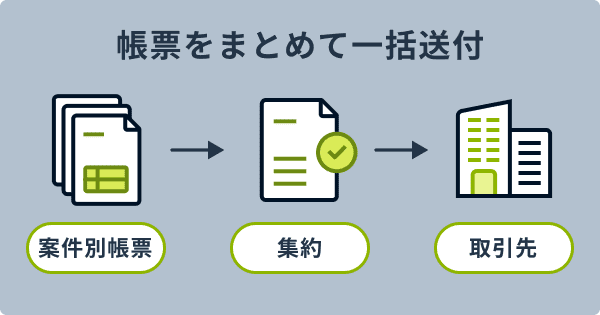

一社に複数の工事案件がある場合でも、各部署で作成された帳票をまとめて一通で送付可能。都度の個別メール送付の手間がなくなり、送付作業の負荷を軽減。

入力する物件名・案件コードなどの項目を統一し、誰でも同じ手順で入力できるようテンプレート化が可能。工事特有の帳票レイアウトにも柔軟に対応でき、作成業務のばらつきを防止。

基本的な情報を入力することで、バクラク請求書発行の

導入によるコスト削減効果を簡単に試算できます

大企業から中小企業までさまざまな

業種の企業にご活用いただいています。

※2025年4月現在

※2025年4月現在

スムーズにご利用いただくために、

各種サポートをご用意しております。

お問合せサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、経験豊富なスタッフが迅速・丁寧に解決します。

※2024年 自社調べ

システムを使い慣れていない方のために、豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。

導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。全社展開前のテスト運用、社内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。