申請の承認はなぜ重要?承認ルートの種類や承認フローの中でよくある悩みを紹介

- 記事公開日:

- 最終更新日:2025-06-25

- この記事の3つのポイント

- 申請の承認は、業務上の決裁を進めるために、上長や責任者がその内容を正当と認めるプロセス

- 申請の承認は、社内での内部統制の強化と適切な意思決定、責任の所在を明確にすることが重要

- 承認ルートには直線型と並列型があり、申請内容や目的に応じて適切に運用される

申請の承認は、業務効率や内部統制を維持する際に不可欠なプロセスです。

本記事では申請・承認が重要な理由や承認ルートの種類、申請・承認業務の具体的な課題を解説します。効率化の具体的な解決策についても詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

バクラク申請のご紹介

「バクラク申請」は、あらゆる申請・承認業務を効率化するクラウド型ワークフローシステムです。経費精算や各種申請書の承認フローに対応し、スマートフォンでも手軽に利用できるため、どこにいても申請・承認が可能です。さらに、既存の会計システムやERPとも連携が容易で、全体の業務プロセスをシームレスに統合します。

申請の承認はなぜ重要?承認ルートの種類や承認フローの中でよくある悩みを紹介

ワークフローシステムをお探しの方は以下の記事もご覧ください。

申請の承認とは?承認ルートと承認フローの違い

申請の承認とは、ある事柄が正当だと認められることを指します。会社や組織では業務上の決裁を進める際、上長や責任者がその内容を確認し、承認を与えるプロセスが必要です。承認には肯定的な意味があり、内容を否定する場合には「否認」という言葉が用いられます。

また申請が承認される際の承認ルートと承認フローは混同されがちですが、それぞれ意味が異なるものです。承認ルートとは申請が承認され、最終的に決裁に至るまでの経路を指します。

具体的には、誰がどの段階で承認や決裁を行うのかといった道筋が、承認ルートです。このルートは「職務権限規程」などによって統制され、職位ごとの承認権限や決裁権限が明確に定められています。

一方で承認フローは、申請が承認・決裁されるまでの一連の流れ全体を指します。承認ルートが「誰が承認するか」に焦点を当てるのに対し、承認フローは「どのように承認が進むのか」に注目した大きな枠組みです。

承認ルートは承認フローの一部を構成しているため、適切な承認ルートの設定が、承認フロー全体の最適化につながると言えます。

稟議書について詳しくは、以下の記事で解説しています。

関連記事:稟議書とは?基礎知識から書き方までを解説(テンプレートあり)

社内で申請・承認が重要な理由

社内で申請・承認が重要な理由は、以下の3つです。

- 内部統制の強化

- 記録の明確化

- 適切な意思決定の促進

組織のメンバー全員が独断で判断を行ってしまえば誤った決定が放置され、後に深刻な問題へと発展するリスクがあります。内部統制を強化して、他者による承認を行い、申請内容の妥当性や不備、不正の有無を確認する仕組みをつくれば、適切な意思決定が行えます。

また承認プロセスでは、決裁までの経緯を明確に記録することが重要です。たとえば「いつ」「誰が」「どのような理由で」承認したのかを記録として残しておけば、不正やミスを未然に防ぎ、問題発生時には原因や責任の所在を速やかに特定できます。

税務調査や内部監査においても、承認記録が証拠書類として役立ちます。

複数の承認者を設定することは、一見すると非効率に感じるかもしれません。しかし、関係部署や責任者の承認を必要とすることで、多角的な視点からのチェックが可能となり、より適切な意思決定が促されます。

万が一問題が発生しても、承認プロセスを経ていれば責任の所在が明確になり、迅速な対応が可能です。また、承認ルートに代行者を設定しておくことで、承認者の不在時にもスムーズにプロセスを進められます。

承認ルートの主な種類

承認ルートは申請が承認・決裁される過程を示す重要な仕組みで、企業の内部統制や効率的な意思決定を支える基盤です。承認ルートの種類は複数あり、申請内容や目的に応じて最適なルートを選択することが求められます。

ここからは、主な承認ルートの種類として「直線型」と「並列型」を取り上げ、それぞれの特徴やバリエーションを詳しく解説します。

直線型

直線型の承認ルートは最もシンプルな形式で、申請から承認、決裁までの流れが直線的に進む構造です。直線型では承認者や決裁者が事前に指定されており、一般的に申請者の上級職位や特定の職位の人物が承認を行います。

直線型はスムーズな意思決定を可能にする一方で、大規模なプロジェクトや複雑な申請には適さない場合もあります。

直線型のパターンは、以下のとおりです。

- 指名型

- 条件分岐型

指名型は直線ルート上で、必要に応じて新たな承認者を追加する方式です。申請内容が特定の部署や責任者に確認が必要と判断された場合に、新たに承認者を指名します。

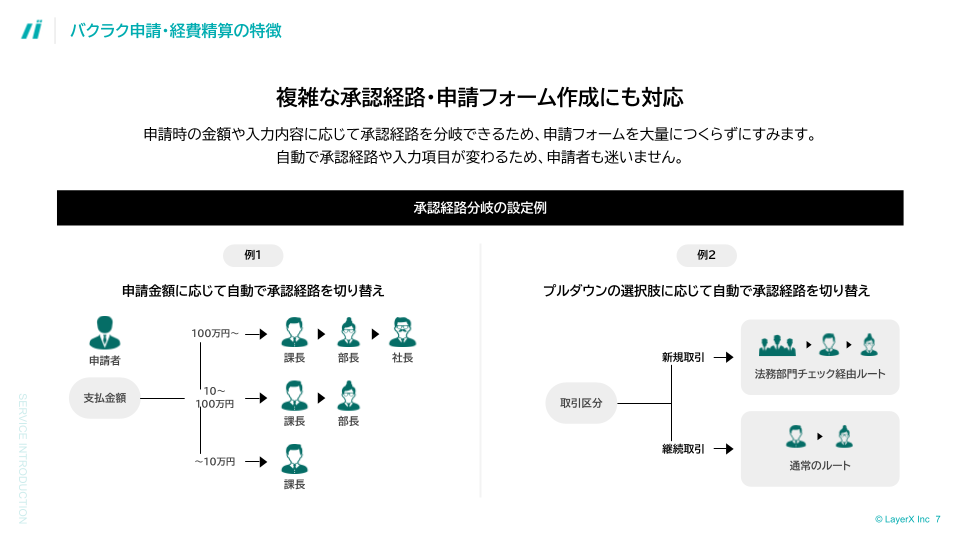

条件分岐型は申請内容や金額に応じて、承認ルートが分岐する形式です。たとえば10万円未満の申請は課長が決裁、10万円以上の場合は課長の承認後に部長が決裁する、といった設定があります。

条件分岐型は、申請内容の重要度や規模に応じて柔軟に対応できる点が特徴です。

並列型

並列型の承認ルートは、複数の承認フローが同時に進行する形式です。大規模なプロジェクトや複数部署が関与する場合に適しており、複数のルートで承認が行われるため、進行条件が柔軟に設定可能です。並列型の主なパターンには、以下のものがあります。

- OR承認

- AND承認・合議

- 多数決

OR承認はいずれかの承認ルートで承認が得られれば、決裁ステップへ進む方式です。たとえば「PC貸出申請で課長または部長の承認があれば次に進む」場合などに利用されます。

AND承認・合議は全ての承認者の承認が必要な方式です。部署をまたぐ案件や組織への影響が大きい申請に適しており、イベントの出展や新商品の企画承認などが例に挙げられます。

多数決は、複数のルートのうち過半数の承認で決裁ステップへ進む方式です。たとえば部署内での備品購入申請などで、賛成多数で決裁を進める場合に用いられます。

並列型は柔軟性が高い反面、承認の進捗管理が複雑になりがちです。そのため、電子システムを活用して、進捗や承認状況を可視化することが推奨されます。

申請・承認のよくある悩みはシステム移行で解決

申請・承認のプロセスは、効率的に運用していかなければ多くの手間や課題を生みます。特に紙ベースの運用では、承認ルートの不明確さや手続きの煩雑さが業務効率を低下させる大きな要因です。

ワークフローシステムを導入することで、これらの悩みを一気に解消することが可能です。ここからは、申請・承認における具体的な悩みと、その解決方法を詳しく解説します。

承認ルートや承認状況がわかりにくい

紙ベースの申請では、承認ルートを毎回確認する必要があり多くの手間がかかります。特に申請内容によってルートが変わる場合、適切な承認者や手順を把握するのに時間がかかり、意思決定が遅れる原因となります。

また申請がどこまで進んでいるのかが見えにくく、承認が滞った際に対処が遅れることも少なくありません。

ワークフローシステムを導入すれば、システム内で申請の種類ごとに承認ルートを事前設定でき、申請者がルートを確認する手間が省けます。またシステム上で承認の進捗が一目で確認できるため、どの段階で承認が止まっているかも簡単に把握可能です。

停滞している承認に対して通知が行われて、決裁までのスピードも向上します。

書類への記入・押印が面倒

紙ベースの申請は、手書きでの記入や押印が必要になるため、非常に手間がかかります。記入ミスがあれば修正や差し戻しが必要になり、業務の遅延も考えられるでしょう。

また押印のためだけに出社する必要がある場合、テレワーク環境との整合性が取れなくなります。

一方でワークフローシステムを利用すれば、申請書の作成や修正がスムーズに行えて、手間を大幅に削減できます。申請書のテンプレートがシステム内に用意されており、入力内容に不備があればリアルタイムで修正が可能です。

また、承認ボタンをクリックするだけで次の承認者へ自動的に回覧されるため、押印作業が不要となり、業務の効率化が図れます。

申請書の保管にコストや手間がかかる

紙ベースでの申請業務では、承認が完了した申請書を適切に保管する必要があります。しかし大量の書類を保管するには広いスペースと管理コストが必要であるほか、必要な書類を探す際には多くの時間がかかり、紛失のリスクも避けられません。

ワークフローシステムを導入すれば、申請書を電子化しデータとしての保管が可能です。これにより保管スペースや管理コストが不要になるだけでなく、検索機能を活用して必要な情報を迅速に探し出せます。

また、電子データは紛失リスクが低いだけでなく、バックアップも簡単に取れるため、安心して運用できます。

「バクラク申請」で承認を効率化しよう

社内で申請や承認プロセスが求められる理由としては、内部統制を強化して適切な意思決定を行うためです。しかし申請・承認業務には、承認ルートの不明確さや手続きの煩雑さ、書類保管の手間など、多くの課題が伴います。

この課題は、ワークフローシステムを導入すれば解消が可能です。

「バクラク申請」は利用シーンや課題に応じた柔軟なサービス設計で、申請・承認フローを一本化できます。進捗が一目でわかり、工数やミスの大幅削減も可能です。

電子化により申請書のペーパーレス化を実現し、業務効率と透明性を向上させる「バクラク申請」について気になる方は、ぜひ以下のページから詳細をご確認ください。