36協定の新様式はいつから適用で何が変わった?記入例と合わせて解説

- 記事公開日:

- 最終更新日:2025-06-26

- この記事の3つのポイント

- 36協定届の新様式は原則2021年4月1日から、特定の業種も2024年4月1日から適用する

- 36協定届の新様式は、特別条項の有無で様式が異なり、事業主などの署名・押印が不要になった

- 36協定届は効力発生日の前日までに労働基準監督署に届け出なければいけない

労働基準法の改正に伴い、原則2021年4月1日より36協定は新様式に変更されています。旧様式では届出を行えないほか、36協定の効力が発生する前に時間外労働を課すと違法になるため注意が必要です。

本記事では、36協定の新様式の適用について、旧様式からの変更点や記入例を詳しく解説します。

インボイス制度の概要を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説

36協定の新様式はいつから適用で何が変わった?記入例と合わせて解説

36協定とは?

「36(サブロク)協定」とは、法定労働時間を超えた労働や法定休日の勤務を課す場合に労使間で締結する協定です。

労働基準法が定める労働時間の上限を超過する場合は「時間外労働および休日労働に関する労使協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません。

上記の協定を結ぶことが、労働基準法36条で定められていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

使用者は、(中略)労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。出典:e-GOV法令検索「労働基準法三十六条」

36協定は事業者と、以下の相手方が締結します。

- 労働組合:事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合

- 労働者の過半数を代表する者:労働者の過半数で組織する労働組合がない場合

なお、36協定を締結したからといって際限なく働かせられるわけではありません。36協定締結後の労働時間の上限は「1カ月あたり45時間、1年あたり360時間」です。

関連記事:労働基準法による労働時間は1日8時間・週40時間が原則!例外事業者やルールも解説

以下の記事では賃金と給与の違いについて詳しく述べているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:賃金と給与の違いや支払期限、未払時の罰則について解説

36協定届の新様式はいつから適用?

36協定届は原則として、2021年4月1日より新様式が適用されています。

新様式に改訂された背景には、一連の働き方改革関連法の施行があります。旧36協定には時間外労働時間の上限における強制力がなく、罰則もなかったため、長時間労働が常態化する企業が存在し続けました。

過労死やうつ病の発症などが社会問題として認知されたことは周知の事実です。このような背景から法律が改正され、36協定届も改正内容に合わせて新様式に変更されています。

一方、建設業を含む一部の業種に限り36協定改正の猶予期間が設置されていました。期間を猶予されていた業種は以下のとおりです。

- 建設業

- 自動車運転の業務

- 医業に従事する医師

- 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

ただし、上記の業種に関しても2024年4月1日より36協定による時間外労働時間の上限規制および新様式が適用されています。

残業時間の概要や計算方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:時間外労働とは?定義や法改正された上限規制内容、計算方法を解説

36協定届の新様式における変更点4つ

36協定届の新様式における変更点を4つ紹介します。いずれも締結時に必要となる項目です。しっかり押さえておきましょう。

1)特別条項の有無で様式が選択制になった

36協定届は、新様式にて特別条項の有無で様式が選択制になっています。

「特別条項」とは、臨時的かつ特別事情が生じた場合に、36協定で定められる時間外労働時間の上限を超えた労働が可能になる条項です。

旧様式では「一般条項」と「特別条項」を同じ様式で提出できました。一方、新様式では条項別で異なります。様式の種類は以下のとおりです。

- 様式第9号:一般条項のみで届け出る場合

- 様式第9号の2:特別条項がある場合

- 様式第9号の3~7:その他の事情があり36協定を締結する場合

一般条項とは36協定そのものを指します。特別条項の有無によって、適用条件や手続きが特殊であることを明確にする狙いがあるため、それぞれ正しい様式を用いて作成しましょう。

2)労働者代表の適正な選出のためにチェック欄が設けられた

36協定届の新様式では、労働者代表の適正な選出のためにチェック欄が設けられています。チェック欄の内容は、以下のとおりです。

- 36協定締結の当事者であり、全従業員の過半数を代表する者であること

- 監督又は管理職を除く、労働者代表として適正に選出されていること

監督者は、36協定締結における労働者代表になれません。また、労働者代表の選出は投票や選挙によって行い、その経緯や方法を明らかにする必要があります。会社側が労働者代表を選出することはできません。

3)労働者代表や事業主の署名・押印が不要になった

36協定届の新様式における変更点には、労働者代表や事業主の署名・押印が不要になったことも挙げられます。電子申請の場合も同様で、電子署名は必要ありません。

署名・押印の不要により手続きが簡素化されたことで、スムーズかつ届出に伴うトラブルの軽減が期待できます。

旧様式では、シヤチハタであっても押印が必要だったため、代表者の出社に合わせて依頼しなければいけませんでした。しかし、押印・署名の原則廃止によって、テレワークを導入している企業でもスムーズに手続きを行えます。

ただし「36協定書」には、引き続き署名や押印が必要です。

4)電子申請に限り本社一括申請が可能になった

以前より電子申請自体はできたものの、事務所単位での届出が必要でした。しかし、新様式の改正によって、電子申請に限り本社一括での申請が可能になりました。

電子申請を行う際に特別な添付書類はなく、電子署名や電子証明書も必要ありません。従来よりも迅速な手続きが可能となるほか、申請業務も簡素化できます。

ただし、認められるのはあくまでも「届出」の一括申請のみです。組織が支店や営業所などでそれぞれ独立している場合は、36協定の締結や労働者代表の選出を各事業所単位で行わなければいけないため注意しましょう。

【記入例あり】36協定届の新様式における書き方のポイント

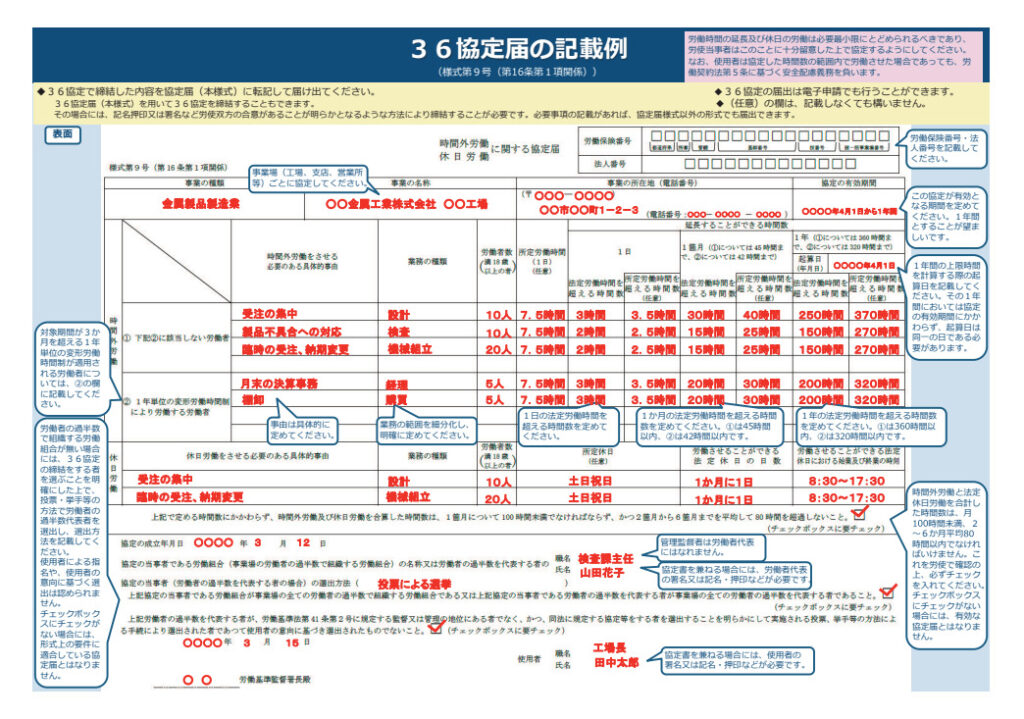

一般条項のみ(様式第9号)

一般条項のみの36協定届を作成する際のポイントは、各項目に具体的かつ明確な理由を記載することです。記載内容が不十分だと、労働基準監督署の職員から細かく事情を確認されたり、当日受理がされず返されたりする可能性があります。

出典:厚生労働省「36協定届の記載例」

たとえば「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」について抽象的な理由は認められません。「臨時的な受注増加に対応するため」「工期の変更による業務に対応するため」など、具体的に記載しましょう。

また、一部の項目は上下段に分かれています。上段は一般労働者、下段は対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働制の対象者と、分けて記載する必要があるため注意しましょう。

なお、時間外労働の上限時間も明確に記載しなければいけません。時間外労働と休日労働を合計して月100時間未満、2〜6カ月平均で月80時間を超えないように記載します。

1日・1カ月・1年単位でそれぞれの最大残業時間を記載するほか、各チェックボックスも確認してください。

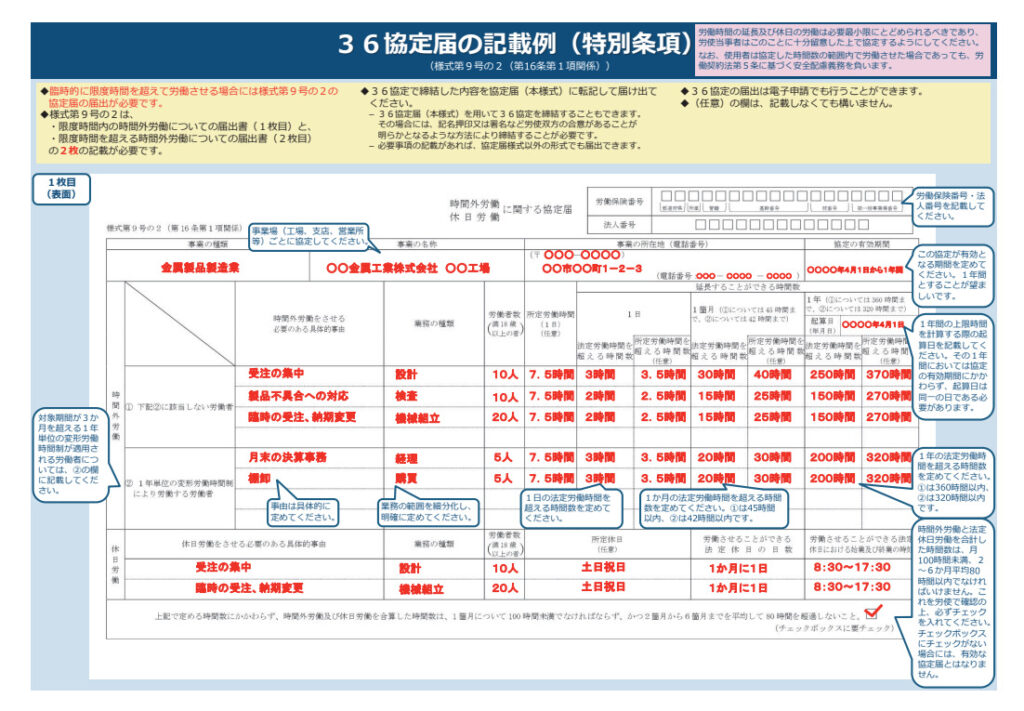

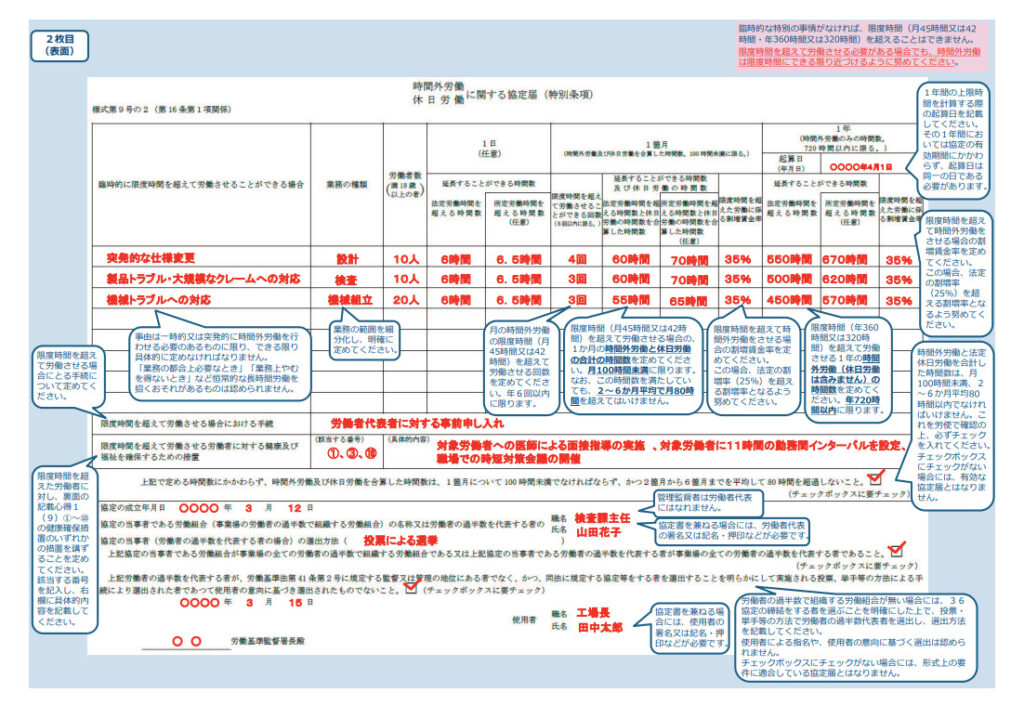

特別条項つき(様式第9号の2)

特別条項つきの36協定届は、用紙が2枚あります。1枚目は「様式第9号」と同様の用紙であり、2枚目に特別条項に関わる項目を記載します。

出典:厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項)」

特別条項つきの「様式第9号の2」の協定届を記載する際も、時間外労働を課す理由について具体的な記載が必要です。「業務の都合上必要なとき」や「業務上やむを得ないとき」など抽象的な理由は、恒常的な長時間労働を招く可能性があるため認められません。

また、時間外労働および休日労働を合算した時間を記載する欄もありますが、上限は1カ月あたり100時間、1年あたり720時間です。時間外労働をさせる日数も細かく示す必要があるため、漏れなく記載しましょう。

36協定届を作成・提出する際の注意点

36協定届を作成、提出する際の注意点について解説します。以下を押さえておかないと、36協定届を作成しても効力を発揮しない可能性があります。法令を遵守するためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。

協定書として扱う場合は署名・押印が必要

先ほど「36協定届の新様式には押印や署名が不要」と述べましたが、協定書として扱う場合は署名・押印が必要です。

「協定書」とは、労働者と事業者が合意した内容を記載したものを指します。法的な効力を示すものとしても使用されます。

一方「36協定届」は、協定内容を届け出るための書類です。本来はそれぞれ別の書類ですが、36協定届に協定内容を記載することで、協定書を兼ねるケースが一般的です。

36協定届として提出するだけであれば押印等は不要ですが、協定書を兼ねる場合は引き続き署名・押印が必要なため注意しましょう。

効力発生日の前日までに労働基準監督署へ提出

36協定を締結する際は、必ず効力発生日の前日までに労働基準監督署へ提出しなければいけません。36協定届を締結、作成しても効力を発揮しないため注意が必要です。

36協定の効力が発生する前に、時間外労働を課すのは違法です。罰則の対象となるため注意しましょう。

なお、36協定の効力は永久ではありません。36協定の有効期限は原則1年から3年の範囲で定められており、期限ごとに内容の変更や更新を行う必要があります。

協定内容の運用と従業員への周知徹底

36協定届を締結する際は、協定内容の運用と従業員への周知を徹底しましょう。

36協定を締結したからといって、上限なく残業をさせられるわけではありません。36協定締結後も、以下の残業時間の上限を遵守する必要があります。

1カ月あたり45時間、1年あたり360時間

なお、毎月45時間の残業があると1年間で「45時間×12カ月=540時間」の時間外労働が発生します。1年あたりの上限を超えてしまうため、1カ月ごとの残業時間だけでなく、年間を通した時間管理を行いましょう。

また、36協定を締結する際は雇用形態を問わず、従業員への周知が必須です。常時見やすい場所に提示したり書面を交付したりして、社内周知を徹底しましょう。

36協定への対応を効率化するなら「バクラク勤怠」の活用を

36協定は、原則2021年4月1日から新様式が適用されています。労働基準法が定める法定労働時間を超えて労働を課す場合には、新様式を用いた36協定の締結と届出が必要です。

従業員が健康かつ高いパフォーマンスで業務を行うためには、適切な労働時間の管理が欠かせません。

36協定への対応をはじめ、社内の勤怠管理を効率化するなら「バクラク勤怠」の導入がおすすめです。打刻や休暇申請を簡素化できるだけでなく、時間外労働予測時間も出勤簿によってひと目で把握できます。

勤怠管理を適切に行うことで、無駄な業務や残業を削減するための業務フローの見直しも可能です。バクラク勤怠を活用し、法令に遵守した労働環境を実現しましょう。

クラウド勤怠管理システム

【バクラク勤怠】

バクラク勤怠は柔軟な働き方を推進する企業の勤怠管理をサポートするサービスです。以下よりお好みの方法でぜひ確認してみてください。